今回は

フランス象徴派の三大詩人に数えられている

放浪の天才少年

アルチュール・ランボー(1854-1891)

の詩を2編ご紹介いたします。

ランボーの詩は現在、多くの人の手によって翻訳されているのですが

今回は新潮文庫から出ている

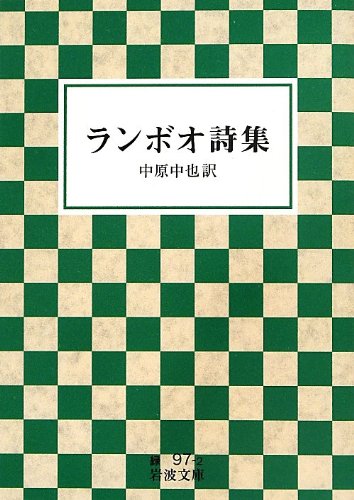

岩波文庫刊の

から

私が「良いっ!」とシビれてしまったこちらの二篇

「わが放浪」と「幸福」

をご紹介させていただきます。

ランボーの詩は「象徴派」というだけあって

言葉や文脈から

論理的に理解しようとするようなものではなく

散りばめられた言葉によって

喚起されるイメージを感覚的に感じ取る

という味わい方が要されるので

難解と言うかなんというか

正直ちょっとわかんない感じの所も多かったのですが

という

一流の詩人による翻訳だけあって

彼等の個性とランボーの詩とが一体に溶け合って

ハーモニーを奏でているようになっているのが

とても面白いと感じました。

(同じ詩でも、訳者が違うと全く別の貌になるんですよ~)

ます最初にご紹介するのは

フランス文学者でもあった

堀口大学(1892-1981)の訳による

「わが放浪」です。

※

1文が長いため、スマートフォンで表示した時に2行に折れ曲がってしまう形になってしまう所には、改行を入れてあります。

わが放浪

(ファンテジー)

僕は出掛けた、

底抜けポケットに両の拳を突っ込んで。

僕の外套も裾は煙のようだった。

僕は歩いた、

天が下せましと、詩神(ミューズ)どの、

僕はそなたに忠実だ、

ああ、

なんと素敵な愛情を僕は夢見たことだった!

はき換えのないズボンにも

大きな穴があいていた。

夢想家の一寸法師、

僕は道々詩を書いた。

大熊座(だいゆうせい)が僕の宿、

み空の僕の星たちは

やさしく衣ずれの音させた。

路傍の石に腰掛けて、

星の言葉に聴き入った。

新涼九月の宵だった、養命酒ほど爽やかに

額に結ぶ露の玉、

奇怪な影にとりまかれ、

僕は作詩にふけっていた、

ボロ靴のゴム紐を

竪琴の弦(いと)に見立てて弾きながら、

片足はしっかりと胸に抱えて!

故郷のシャルルヴィルを飛び出し、放浪中に作ったものです。

15歳から詩作を始めた早熟の天才少年は

安らぎの無い生家にはあまりいつかず

何度も家出と放浪を繰り返していました。

堀口大学の解説によると

この詩の

「ポケットに両の拳を突っ込んで」

とあるのは、ランボーが良くやっていた恰好で

ポール・ヴェルレーヌの手による絵にも

長髪の上に平べったい帽子を載せて

金槌パイプをくわえ、両手をポケットに突っ込んでいる、ランボーの姿が描かれているそうです。

夜風に吹かれながら背中を丸めて歩いている、か細い少年の姿が

目に浮かんでくるような気がします。

ポール・ヴェルレーヌ(1844-1896)

ランボーより10歳年上の先輩詩人。

破滅型の天才にして象徴派のリーダー。

ランボー(当時17歳)の才能に惚れ込んだ彼は、翌年、妻子を捨て去り、ランボーと行動を共にします。

二人であちこち放浪して歩いたり、ロンドンで共に暮らしたり。

(生活費はもっぱらヴェルレーヌの母からの仕送り)

喧嘩したり仲直りしたり酒浸りになったりの日々を送りつつ

二人の関係は次第に愛憎が複雑に入り混じった険悪な状態になって行きます。

お次に紹介しますのは

中原中也(1907-1937)の訳による

「幸福」です。

こちらの詩は本来、無題だったそうですが

後年、ランボーの妹の夫パテルヌ・ベリションが1912年に刊行した「ランボー著作集」にて「幸福」と仮題がつけられ

当時から、その名において親しまれて来たものです。

幸福

季節(とき)が流れる、

城塞(おしろ)が見える、

無疵な魂(もの)なぞ何処にあらう?

季節が流れる、城塞が見える、

私の手がけた幸福の

秘法を誰が脱れ得よう。

ゴオルの鶏(とり)が鳴くたびに、

「幸福」こそは万歳だ。

もはや何にも希ふまい、

私はそいつで一杯だ。

身も魂も恍惚(とろ)けては、

努力もへちまもあるものか。

季節が流れる、城塞が見える、

私が何を言ってるのかつて?

言葉なんぞはふつ飛んぢまへだ!

季節が流れる、城塞が見える!

とても印象的で幻想的な

季節が流れる、城塞が見える!

という

この繰り返し句(ルフラン)ですが

これは 中原の親友、小林秀雄が以前に訳していたものを

そのまま踏まえるかたちで使われています。

これは

ほとほと愛想尽かしをされている妻と

「よりを戻したい、戻せなかったら自殺する」

などと言って駄々をこねていたヴェルレーヌに対して

「もう

あんたとは別れたい」

と持ち掛けた所

いきなり拳銃をぶっ放されて、左手首を負傷してしまいます。

(ブリュッセル事件)

ヴェルレーヌは逮捕され、刑務所に収監されてしまいました。

この二人の

ドラマチックな愛憎劇については

イギリスの劇作家

クリストファー・ハンプトンが

1968年に

「太陽と月に背いて」

というタイトルの戯曲と小説を書いています。

こちらは1995年

彼自身の脚本で

映画にもなっております。

ヴェルレーヌ役は英国の俳優

ランボー役は

美少年の面影漂う20歳前後の

堀口大学の解説によると

ヴェルレーヌに拳銃で撃たれた後

ランボーは精神的に激しく不安定になり

せっかく自費出版した詩集

「地獄の季節」の製本を

ことごとく焼き捨ててしまったそうです。

「僕はあらゆる祝祭を、勝利を、ドラマを信じて来た。

僕は新しい花を、新しい星を、新しい情欲を、新しい言葉を発明しようと試みた。

僕は超自然の能力を獲得しうると信じてきた。

ところが今、

僕は自分の空想と追憶を埋葬しなければならなくなった」

それ以降、彼は

ふっつりと文学をやめてしまいました。

その後のランボーの人生は

放浪したり

探検したりするかたわらで

商売にいそしんだり……。

彼は意外と商売上手だったようで

アビシニア王の御用商人になったりして、かなり稼いでいたそうです。

しかし

膝関節の髄液膜炎になった上に癌を併発し

1891年、37歳の若さで亡くなってしまいました。

早熟的な若さで傑作を残し

流れ星みたいに短い命を終えてしまう人

って

文学史上にはわりと多いですけれど

15歳〜19歳の

たったの4年間で

後世に残るほどの

詩を生み出してしまう

っていうのも

なんだか凄い話ですよねぇ……。

関連記事のご案内

北原白秋と「桐の花」事件について

夭折の詩人立原道造「夢みたものは…」のご紹介

「与謝野晶子歌集」から~晶子さんの素敵な歌

島崎藤村のロマンチックな詩

こちらは私の本になります。よろしくお願いいたします。

![太陽と月に背いて [DVD] 太陽と月に背いて [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GFJZ566NL.jpg)